建築業に起こる2030年危機とは?|建築業に「自走型人事制度設計」が必要な理由

2030年危機とは?

労働環境の改善が急務・必須となった2024年問題を経て、「2030年危機」へと差し掛かろうとしています。

何が要因となり、どのような影響が2030年に向かって起こり始めるのか、下記表に取りまとめました。

| 2024年4月 | 2029年 | 2030年起こる影響 | |

|

最低労働賃金 (最低初任給) (+みなし30時間) |

1,055円 18万円/22万円 |

10月1,500円 26万円/32万円 |

新卒以外も人件費が 1.5倍近くまで高騰 |

|

残業時間の 特別条件 |

月100時間/年720時間 2~6ヶ月平均 月80時間以内 |

月100時間/年720時間 2~6ヶ月平均 月80時間以内 |

納期遅延 移動時間問題 |

| 社会保険 |

過去10年で0.4%上昇 51名以上の会社の適用拡大 |

2040年には社会保障費が 1.4倍になるという試算 |

長期的には20%近く まで上昇する可能性あり |

| インボイス |

仕入税額の80%が 控除可能 |

10月以降 控除無し |

10%(またはそれ以上)を 職人か発注者が負担 |

|

障害者 法定雇用率 |

2.5% (40人に1人雇用義務) |

7月 3.0%予定 (33人に1人雇用義務) |

5万円の罰金を支払うか 障害者を雇用する義務 |

●建築業で起こり得る「2030年ホラーストーリー」

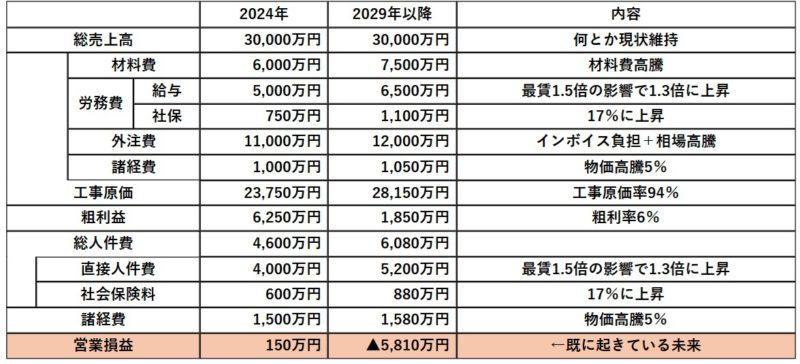

上記表だけでは具体的なイメージが湧きにくい方のために、一例をご紹介します。

2024年と2029年以降の売上高が同額だった場合…

2024年では営業利益が150万円出ていた事実に対して2029年以降は▲5,810万円の営業損失となります。

●2030年危機を乗り越えるために

上記のようなホラーストーリーが実現しないよう、今から対策をしていくことが大切です。

施策は複数あり、掛け合わせることが重要ですが、その内の一つ【自走型人事制度設計】について今回はご案内いたします。

自走型人事制度設計が2030年危機に必要な理由

●近年の人材育成難の現象と対策

| 現象・課題 | 対策 | |

| 現場レベルが低下し『そんな事が起こりえる⁉』という事件が勃発する | ⇒ | VALUE・社会人力・業務遂行力の必要な水準を定性評価として言語化する |

| 『個性』という言葉を盾に、顧客満足度向上への関心が下がっている | ⇒ | 定性評価における自己評価と、他者(業績)評価のギャップと向き合う |

| 上司が部下との距離感に悩み、一歩踏み込む事ができず動けなくなっている | ⇒ | 上からの指導ではなくパートナーとして、部下と共にギャップ解消に向き合う |

| 売上や業績向上に対する執着が乏しく、数字と向き合う習慣が作れない | ⇒ | 定性評価における行動と業績が上がるまでのプロセスをストーリー化する |

●従来の人事制度の場合…

(上司A)君は4点と自己評価しているが、私は1点だと思うんだが?

(部下B)分かりました。1点に付け直します。

(上司A)うん、それが正しい評価だよ。

人事評価は高いので給料は上がっていくが、業績が伴わないため徐々に労働分配率が高騰=納得性や主体性とはかけ離れていく

●自走型人事制度の場合…

(上司A)君は4点と自己評価しているが、業績は伸び悩んでいるけど何でだろう?

(部下B)僕の自己評価が間違えているのでしょうか?

(上司A)どこでエラーが起きているのか一緒に見てみよう。

評価文言と業績の連動性が担保されれば、人事評価が高い≒業績が高いという連動性が出てくる。もし連動しない場合、評価文言か評価点数に問題があるため見直しが必要、という判断ができる。=本人と上司の納得性と主体性を育む習慣に

2030年危機を超えるためには、一人ひとりが主体性を持って行動し生産性の高い組織を土台からつくることが大切です。

そのために、まずは組織の基礎でもある人事制度設計を見直してみませんか?

自走型人事制度設計について詳しくはこちら